研究室運営の初動は共同研究者にも恵まれたのもあり、安定しつつあります。

一方で企業→大学講師パスだったので着任時に科研費もさきがけの存在すらしらなかったので情報収集に苦労しました。

誰かの役に立てるよう、備忘録的に参考になったサイトや情報をまとめます。

研究室運営

着任~3年目まで何をしたか具体的に書かれている貴重なサイト。 着任時にはかなり読み込み、僕も1年目は出せるグラント(科研費、JST、民間財団)には全部出すように心がけました。

明大中村先生の貴重な研究室運営のノウハウ

こちらの記事も初年度にどのようなグラント戦略を取ったか具体的に書かれています。

https://note.com/takuya_maeda/n/ne332701f6629note.com

学生指導

狙い

配属時の新人研修を体系化することで、卒論・修論段階での基礎的なスライド作成や発表指導の負担を軽減し、より専門的な研究指導に集中できる体制を構築しました。

B4スケジュール

2月: 基礎技術プレゼン期間

- 各自が興味ある技術トピックを選択

- 10分間のプレゼン資料作成

- 発表と質疑応答を経験

3月: 英語論文理解期間

- 各自が1本の英語論文を選定・精読

- 論文内容を10分のスライドにまとめる

- 発表と質疑応答で理解度を深める

4月~7月: 実践スキル習得期間

- チーム別の専門技術トレーニング

- プログラミング実習

- 回路設計実習

- 実験手法の習得

- 先輩からの技術引き継ぎ

8月~: 研究テーマ探索期間

- 卒業論文のテーマ検討開始

- 文献調査と予備実験の開始

- 指導教員との研究計画相談

卒論の進め方については別記事を書きました。 aru47.hatenablog.com

発表準備プロセス

スライド作成と発表は以下の3段階で準備を進めます:

- 第1週: 発表内容の骨組みレビュー

- 第2週: スライド作成とブラッシュアップ

- 第3週: 発表リハーサルと最終調整

研究室では卒論、外部発表問わずこのフローでスライドを作成します。

運営体制

- 初年度: 教員が全体を監修

- 次年度以降: M1学生から研修係を任命し、レビューとスケジュール管理を担当

グラントライティング

グラントライティングは独特な作法・ノウハウがあると感じました。(EE・CS分野だと科研費本はそこまで頼りになりません)

Twitter・人脈を総動員して先輩研究者の申請書を見せてもらうのが一番勉強になると思います。

また先輩に自分の申請書を見てもらってフィードバックを得ましょう。

- 成川先生のさきがけ、科研費申請書

僕のさきがけ申請書

Computing and Sensing Group (慶應大学 吉岡研究室) - Papers

海外のPIによるTips

海外のCS PIが出しているグラントライティングtipsはかなり参考になりました。これらを参考にしてさきがけなどの申請書を書きました。

https://pbg.cs.illinois.edu/misc/SecuringGrants.pdf

特にこのページを大事にしてます

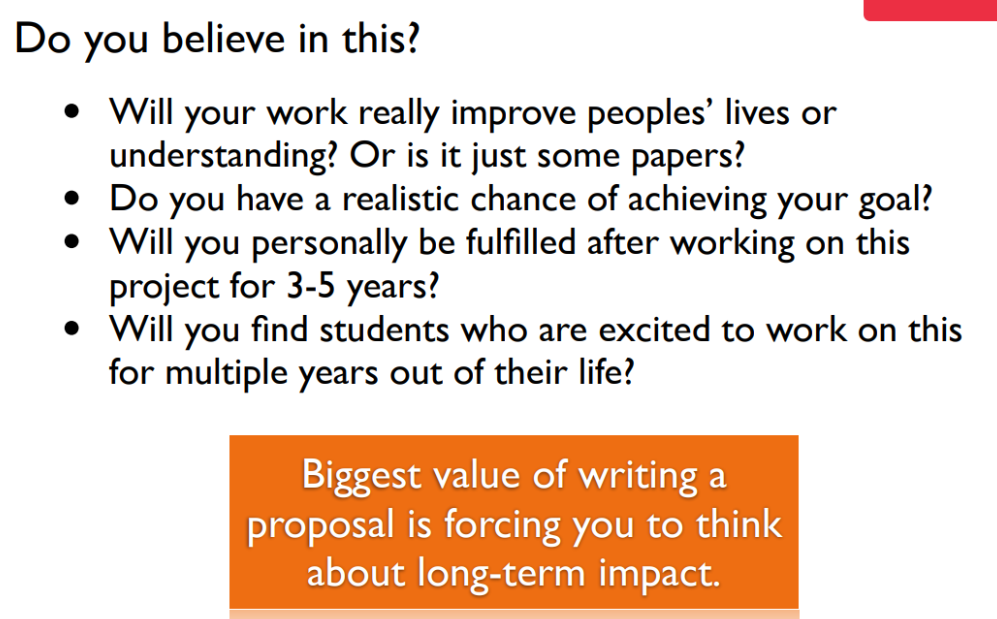

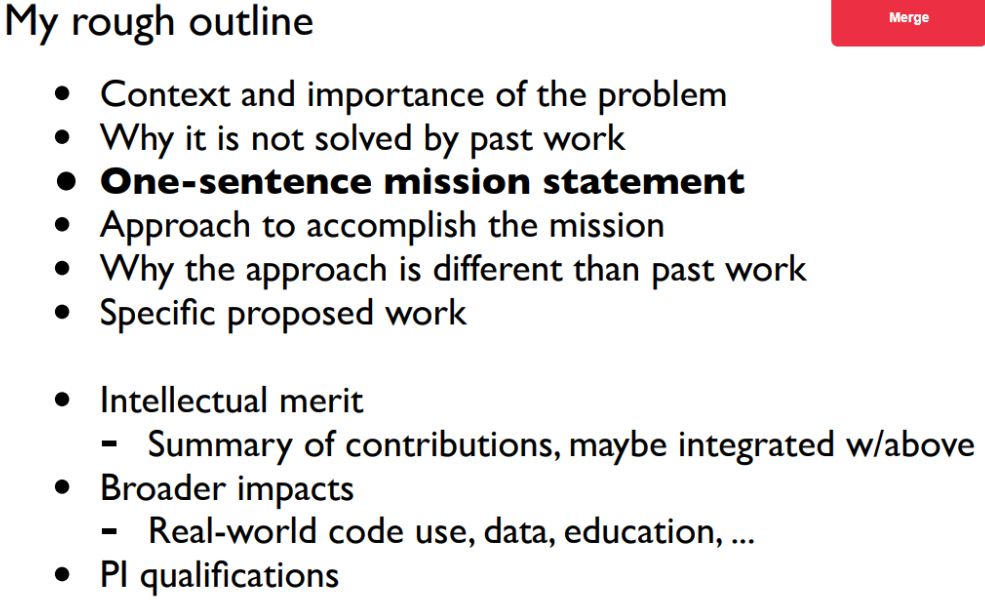

Writing grant proposals is hard. They are harder than papers because they are part fiction. Fiction tends to come unnaturally to scientists and engineers who may be more comfortable dealing with known facts. Ph.D. students encounter a similar challenge when proposing their Ph.D. work. Below I present:

- CARE: Are you tackling an important problem? If you can make progress on it, will anyone care?

- NOW: Why now? If this problem is so important, why has it not been addressed before?

- IDEAS: Do you have concrete ideas for starting an attack on the problem and a vision for proceeding further? Is initial progress likely and subsequent progress possible?

- RESULTS: Do you have some preliminary results? Do you demonstrate a good understanding of the problem and the methods needed attack it further?

- PLAN: Do you have sensible plans and methods (e.g., concrete steps and ways of decoupling risks)?

- CAN-DO: Why you? Why are your qualifications and infrastructure appropriate?

- LEGAL: Have you followed the rules of the solicitation (e.g., compelling broader impacts for NSF)?

代表で出したグラント

民間財団はテーマが最低限マッチするものを>10は出しました。打率は3割程度でした。

科研費: 研究スタートアップ、基盤B

JST: さきがけ

初年度は獲得研究費がゼロなため、比較的民間財団が採択されやすいボーナスタイムと同僚から聞き、積極的に投稿しました。

大きなアイデアはさきがけや基盤Bで考えつつ、出てきたサブアイデアを民間財団に出すイメージでやりました。

基本的に掛けるエフォート(執筆的な意味でも)は金額比例としてました。

研究室で利用しているサブスク

Overleaf 執筆用。教員一人が有料会員であればProject OwnerにしてもらうことでプロジェクトをPro化可能。何故かIEEE benefitでずっとOverleaf Proが使えている。

Slack 正規料金はかなり高いですが、Academic割を利用すると価格が1/10になります。

ほかの教員に聞くと申請方法を教えてくれるかと思います。

Notion Notion AI議事録用に課金。なくても良いかな。

ChatGPT Team 論文校閲用に研究室アカウント。またLLM研究用にOpenAI Creditも購入。

Claude Pro 個人利用

最後に

大東京トイボックス/うめ